为充分发挥中医药在农村疫病防治中的重要作用,确保 农村新冠病毒感染患者在第一时间得到中医药治疗,结合工作实际,特制定本方案。

一 、中医病因病机

本病属于中医“疫病”范畴,疫毒之邪,自口鼻而入, 首犯肺卫,临床表现多为发热、咳嗽、咽痛、肌肉酸痛、鼻 塞、乏力等。部分患者病邪内传,壅闭于肺而出现高热、喘 憋等重症状态,终至正虚邪陷、内闭外脱之危候。恢复期可见气阴两虚,肺脾气虚等证。

二、 诊疗方案

(一)中医药内治法

1.中药汤方。适用于感染初期,临床分型为轻型或中型感染者。

(1)基本方:小柴胡汤合败毒散

柴胡15g、羌活15g、前胡10g、枳壳10g、黄芩15g、桔梗8g、连翘15g、蒲公英30g、法半夏9g、甘草6g。

发热重,恶寒轻的(T≥38℃):加金银花15g、葛根15g 、生石膏30g。

恶寒重,发热轻或不发热的:加荆芥10g、防风10g、独活10g、生姜10g。

伴身疼、头痛明显的:加川芎6g、白芷10g、秦艽10g、僵蚕10g。

伴呕吐、腹泄、便溏的:加藿香10g、生姜10g、厚朴12g 、茯苓15g。

伴咽喉疼痛的:加牛蒡子10g、射干10g、僵蚕10g。

注意:感染初期,中药第一天可服到2剂,以取汗为度。

(2)热退或无表症者

①以咳嗽为主。

基本方:桑贝止嗽散

桑白皮10g、浙贝15g、前胡10g、紫苑10g、百部10g 化橘红10g、杏仁10g、桔梗6g、荆芥10g(或麻黄6g)甘草6g、僵蚕10g。

痰多者,加法半夏10g、厚朴12g、茯苓15g。

②神疲乏力,食欲不振者(伴味觉、嗅觉障碍)。

基本方:补中益气汤

黄芪30g、党参15g、苍术12g、升麻8g、当归10g、法 半夏9g、陈皮10g、茯苓15g、柴胡10g、神曲10g、甘草6g。

注意:上述汤药,服用3-5天。

2.中成药

(1)咳嗽、咯黄痰伴发热、胸闷气喘者,可选用银黄清肺胶囊、清热解毒颗粒、鲜竹沥等。

(2)口渴、便秘、咽喉肿痛者,可选用喉咽清口服液(颗粒)、热炎宁等。

(3)头痛昏重、脘腹胀痛、胸闷、呕吐、腹泻者,可选用藿香正气水(或液、滴丸、颗粒)。

(4)老年人腹胀、便秘者,可选用四磨汤。

注意:上述中成药按照药品说明书服用。

(二)中医非药物疗法

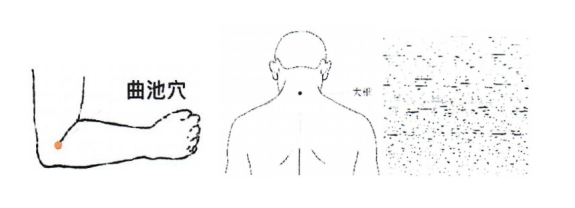

1. 高烧者一一大椎、曲池或十宣放血。

穴位: (1)曲池穴,屈肘当肘弯横纹尽头处。 ( 2 ) 大椎穴,在第7颈椎棘突下凹陷中。 (3)十宣穴,位于人体十根手指尖,距离手指甲与手指肉边缘0.1寸,左右共十穴。

操作:可先揉按穴位至充血,用采血针或注射器针头点刺放血,每穴放血10滴左右。

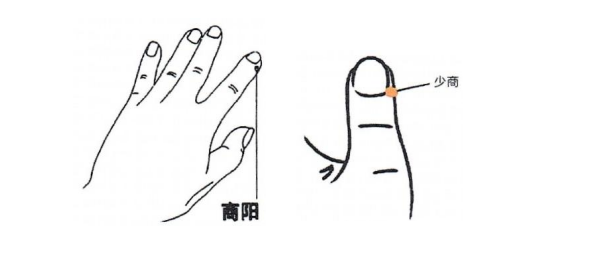

2. 咽痛较重——少商、商阳放血。

穴位:少商穴位于大拇指内侧,指甲角外一分处。商阳穴位于食指末节桡侧,距指甲角0.1寸。

操作:可先揉按手指穴位至充血,用采血针或注射器针头点刺放血,每穴放血5-10滴。

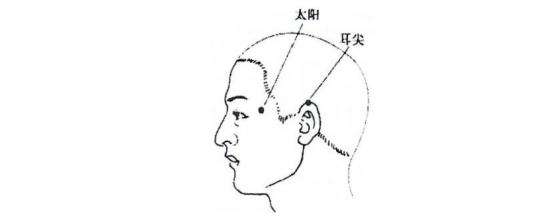

3. 头痛较重一—耳尖放血、太阳穴揪痧。

穴位: (1)耳尖穴,在耳廓的上方,当折耳向前,耳 郭上方的尖端处。 (2)太阳穴,在头颞侧,当眉梢与目外眦连线之间,向后约一横指凹陷处是太阳穴。

操作: (1)耳尖放血,搓揉耳尖至充血,消毒后用采 血针或注射器针头点刺,放血1ml。 (2)太阳穴揪痧,在太 阳穴部涂抹抓痧介质(如水、凡士林、刮痧油、香油或橄榄 油等)后,用屈曲的右手食指、中指的中节指骨,夹持住太 阳穴周边背部皮肤、肌肉,快速向上提起后再松开, 一挟一放,出现痧痕为佳。

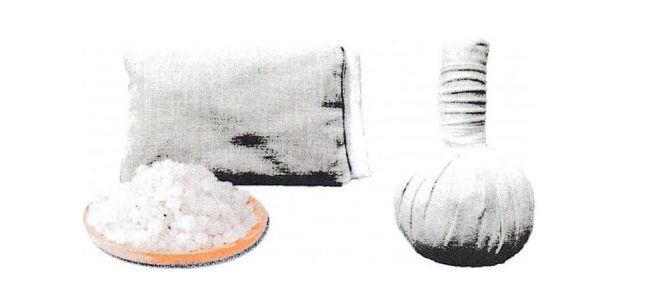

4.浑身酸痛较重——用热盐袋滚揉肌肉酸痛处。

部位:颈肩、腰背、四肢肌肉酸痛处。

操作:将盐袋加热后,用按揉法在疼痛不适局部以及整个背部滚熨10分钟左右,并在痛点部位按压停留20-30秒。 每天按揉外敷1-2次。也可用盐包摩腹、揉腹;用掌擦膀胱经,掌搓揉腰部,擦足底涌泉。

5.畏寒较重者一一足浴。

操作:取艾叶30g、生姜20g、花椒、葱白少许,煎水泡足 。

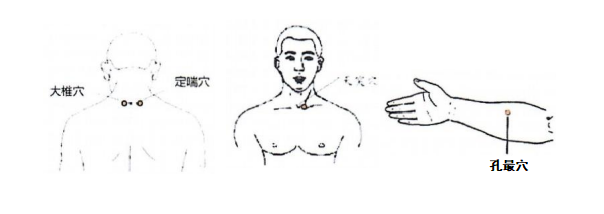

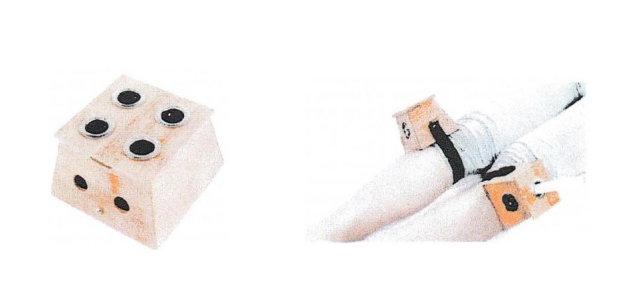

6.咳喘较重者——麦粒灸天突穴、定喘穴、孔最穴。

穴位: (1)定喘穴,正坐低头,第七颈椎棘突下,旁开 0.5寸处。 (2)天突穴,位于颈部,仰靠坐位取穴,当前正 中线上胸骨上窝中央。 (3)孔最穴,在前臂掌面桡侧,腕横纹上7寸。

操作:取小米粒大艾绒搓紧,先在穴位处点涂一点凡士林药膏,便于艾粒粘附,再用线香点燃艾粒,待患者觉灼痛,用镊子即刻移除艾粒。一般1-3壮。也可在定喘穴、孔最穴处放血。

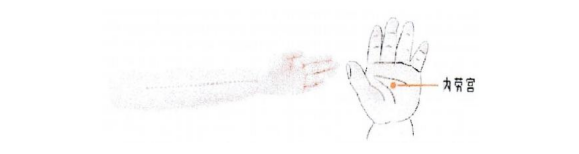

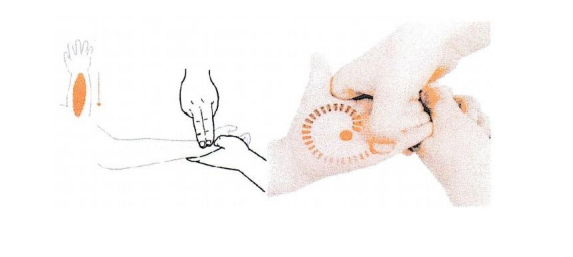

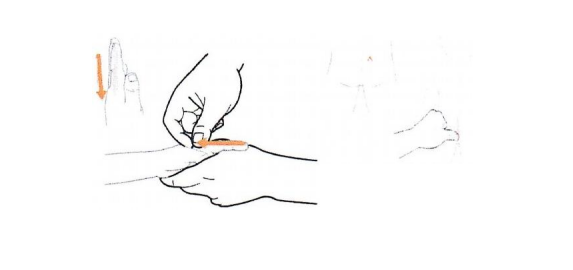

7.小儿发烧——可以用退烧推拿手法(推天河水,水底捞明月)。

穴位:天河水,位于前臂内侧正中,从腕横纹到肘横纹呈一条直线。内劳宫,位于手掌心,当握拳屈指时中指尖处。

操作: (1)推天河水,是从腕横纹推向肘横纹,每次200-300次。 (2)水底捞明月: 一手握住患儿四指,将掌面朝上,用冷水滴入患儿掌心,用另一手拇指螺纹面在患儿掌心做旋推法,边推边用口对其掌心吹凉气,掌心凉透即可。

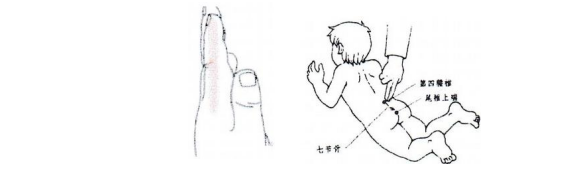

8.小儿腹泻 可用祛湿止泻推拿手法(推大肠,推上七节骨)。

穴位: (1)小儿大肠穴,位于食指外侧边缘从指根到指 尖。 (2)上七节骨,位于腰骶正中,命门至尾骨端呈一直线。

操作: (1)推大肠,用拇指桡侧缘或拇指指腹由指尖推 向指根,每次100-200次。 (2)推上七节骨,用拇指桡侧 或食指,中指两指螺纹面,自尾骨端向第4腰椎直推,每次100-300次。

(三)中医药膳食疗法

1. 轻型(风寒型):解表散寒汤

适用人群:有恶寒、发热、咳嗽、恶心呕吐、食欲不振、味觉减退、便溏等表现者。

组成:葱白30g、紫苏叶10g、生姜10g、大蒜20g、芜荽菜30g、胡椒10g。

制作方法:以上食材加水500毫升,煎煮10-15分钟,汤汁中加入盐适量,喝汤解表散寒。

食用方法:感染早期服用,每天1-2次。

2.中型(痰湿中阻):陈皮乌梅雪梨汤

适用人群:咳嗽、咳痰、咽痒、气满等表现者。

组成:陈皮10g、乌梅3个、甘草10g、雪梨1个、橙子(去皮)1个,加水500毫升,煲汤30分钟

食用方法:每次150毫升,每天3次。

三、 初愈后康复方案

( 一)中医药内治法

1.中药汤方

(1)初愈后,以咳嗽或胸满气促,心慌、心悸为主。

基本方:沙参麦冬汤加减

组成:沙参15g、麦冬12g、前胡12g、法半夏9g、桔梗9g、枳壳9g、苏子9g、射干9g、浙贝9g、紫菀9g、川芎9g、炙甘草6g。

(2)初愈后,以肌肉无力、酸痛或头身疼痛为主。

基本方:柴葛解肌汤加减

组成:柴胡12g、葛根12g、黄芩9g、羌活15g、白芷9g 、白芍9g、桔梗9g、桂枝9g、生姜9g、大枣6g、甘草6g。

(3)初愈后,以一过性的认知、记忆障碍为主,或头晕,或味觉、嗅觉减退,或有轻微耳鸣等。

基本方:香砂六君子汤加味

组成:党参15g、白术9g、茯苓9g、陈皮9g、法半夏9g 、砂仁6g、木香6g、甘草6g。

头晕者加天麻15g;味觉、嗅觉减退或耳鸣者,加辛夷9g 、苍耳子9g、细辛3g。

(4)初愈后以反复多汗为主。

基本方:玉屏风散合生脉饮加减

组成:党参15g、麦冬12g、五味子6g、黄芪30g(蜜炙)、防风15g、煅牡蛎15g、白术12g。

睡眠障碍者,加龙眼肉9g、酸枣仁9g。

注意:上述汤药,服用3-5天。

2. 中成药

(1)康复期见咳嗽,气短,食少纳差,脘闷腹胀等症状,可选用宣肺败毒颗粒或化湿败毒颗粒。

(2)康复期见气短,多汗,胸闷,心悸,干咳等症状,可选用贞芪扶正颗粒、生脉饮或金水宝胶囊。

(3)康复期见乏力、纳差、腹胀、便溏等症状,可选用补中益气丸、参芪口服液或香砂六君丸。

(4)康复期见恶心、呕吐、腹泻等胃肠道不适症状明显者,可选用藿香正气水(胶囊、口服液)或保和颗粒。

(5)康复期见咳嗽、咽痛、咽干者,可选用强力枇杷露、通宣理肺颗粒或麻杏止咳片等。

(6)康复期见失眠、焦虑、抑郁者,可选用加味逍遥丸或百乐眠等。

(7)儿童康复期见腹胀、腹痛、腹泻、哭闹不安、胃肠道不适症状明显者,可选用四磨汤口服液。

注意:上述中成药按照药品说明书服用。

(二)中医非药物疗法

1.体虚乏力一—艾灸。

穴位:足三里、气海、神阙、命门。

操作:采用艾灸盒灸,对准穴位,以局部温热为度,每穴5-10分钟,每天1-2次。

2.手足不温一—足浴。

足浴:取艾叶30g、生姜20g、桂皮20g、花椒少许等,煎水泡足。

(三)中医药膳食疗法

康复期:益气健脾粥。

适应人群:乏力、纳差、出汗、精神不振、反复感冒、睡眠差等表现。

组成:黄芪80g,白扁豆50g,莲子50g,绿豆25g,薏 苡仁50g,大枣30g,枸杞子10g,生姜10g,银耳25g,百合25g(2~3人份)。

制作方法:莲子清水泡去心洗净,百合、银耳清水泡软洗净,黄芪煎水30分钟,取其药液,放入砂锅,再加入白扁豆、绿豆、薏苡仁、大枣(去核)、生姜。锅中加入适量的水,小火煮至发涨,然后倒入泡好的百合、银耳、莲子,煮至粥略微粘稠时放入枸杞再煮10分钟左右即可。

食用方法:早、晚均可服食,每天食用1-2次。

四、 注意事项

1. 上述推荐中药汤方、中成药涉及儿童、老年人、孕妇、哺乳期或有基础病患者的,应在医生指导下应用。

2. 重型及以上患者,请及时就医。

来源:湖南省中医药

编辑:李嘉芳